二战日军给女性注射的“606药”是什么?对他们来说有多糟糕?

“606药”是一种特效药,曾被称为“梅毒的克星”。

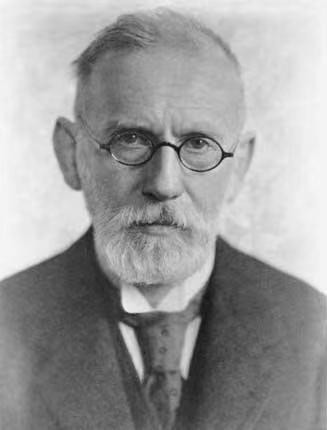

1908年,德国医生保罗·埃利希(paul ehrlich)在目睹了医院里梅毒患者的痛苦后,决定发明一种药物来帮助他们消除痛苦。

在用老鼠做了成千上万次实验后,保罗·埃利希在1909年春天获得了成功。

他发明的药物可以有效治疗梅毒和其他细菌感染。由于疗效突出,在当时被誉为“梅毒的克星”。

这种药就是著名的“606药”。

凭借“606药剂”的发明,保罗·埃利希不仅在医学界声名鹊起,还获得了诺贝尔生物医学奖等荣誉。

按理说,这种“606药”是一种可以造福人类,缓解和消除梅毒患者症状的良药,但怎么会和二战日军扯上关系呢?日军用这种药做什么?

这是关于日军在二战中犯下的众多罪行之一的“慰安妇”制度。

这种慰安妇现象的形成最早要追溯到日本明治政府时期。1872年10月,明治政府公布了《妓妓解放令》,次年又公布了《妓通行天下规则》。

所谓“妓渡天下规则”,实际上就是将基于自己意愿的妓女(即愿意从事该行业的女性)聚集在一个地方,由政府统一管理,发放营业执照,开业后纳税,公开经营卖淫业务。

由于政府的批准,这些卖淫场所如雨后春笋般出现在日本的大街小巷,尤其是在军事驻地周围数量最多。

之所以这样做,首先是为了满足军队中士兵的生理需求,其次这些地方会给政府带来高额税收,俗话说有需求就有市场。所以当时日本几乎有一个特殊的现象,哪里有军队,哪里就有妓女的地方。

然而,随着日本发动的持续不断的侵略战争,这种现象不但没有停止,反而愈演愈烈。

比如“1.28”事变(1932年1月28日,日本对上海发动进攻)后,就有日本妓院经营者在上海开设“海军指定慰安所”,为日军提供服务。

但起初,这个“海军指定慰安所”招募的女性来自日本。

据记载,当时这家慰安所的经营者以招募“军人食堂服务员”和“女仆”的名义,在日本长崎等地招募了15名日本年轻女性。

这些年轻的日本女性原本以为出国旅游可以赚到佣金,但来到这里后却被送到了上海的慰安所,被迫忍受了几年的痛苦。

后来此事被送回日本。当时,日本长崎地方法院以“向国外转移绑架”的罪名处罚了涉案的慰安所经营者。

结果,日军再也无法从国内得到年轻女性充实慰安所,最后,他们开始从殖民地和势力范围强制征兵来解决这个问题。

在这种情况下,日军占领地区的大量年轻妇女被日军通过非法手段强行抓走,送往其主要驻军地点附近的慰安所。这种情况不仅发生在中国,也发生在日军出现的地方。

因此,无数年轻女性遭到日军蹂躏,而日军为了完全满足大量士兵的生理需求,发出指令,要求在现有的基础上,在中国北、中、南各省增设400个慰安所。

可以说,二战期间,慰安妇基本上成了日军中与武器、弹药、马用品同等重要的物资。总之,哪里有日军,哪里就有慰安所和强征慰安妇。

但是随着慰安所的增多,慰安妇数量的充实,日军也遇到了一个很麻烦的问题。

有什么问题?各种性病在士兵中广泛传播,因性病死亡的士兵人数与日俱增。

其实这个问题早在1918年日本出兵西伯利亚的时候就发现了。当时从1918年日军出兵西伯利亚到1925年撤出库页岛的7年间,共投入了72000多名士兵。在这些士兵中,几乎有10%-20%死于各种性病。

这一算,一万多人会因此丧命。当时日军因战斗减少不到一万人。

数据披露后,引起了日本军方的重视,并立即进行了一系列的应对措施,如规定妓女的业务必须得到军警的批准,此外还必须定期接受军警的健康检查。

但这种措施只是治标不治本,解决不了多少实际问题。性病在日军士兵中依然存在,并且随着日军侵略的逐步扩大,慰安所和慰安妇数量的增加,其传播范围越来越大。

另一方面,由于梅毒等性传播疾病的广泛传播,日军强征的慰安妇人数也大大减少。那些染上梅毒等性病的慰安妇肯定无法继续为日军提供服务,这对日军来说也是一件麻烦事。

如果想从根源上解决问题,自然要取缔慰安妇制度,但这绝对不是日军想要的。因此,日军需要想办法阻止性病的传播,同时继续让慰安妇为士兵服务,来解决这个棘手的问题。

这时,“606药水”出现了。

在“毒品606”出现之前,其实日本军医已经做过很多实验了。他们用患病的年轻女性做“小白鼠”,试验各种抑制病毒、消除性病的药物,但效果总是不好。

“606药房”的出现,让日军看到了解决的办法。毕竟这个药房当时已经论证过了,可以有效治疗梅毒等细菌感染。否则也不会被称为“梅毒的克星”。

因此,在保罗·埃利希研制出“606药物”后不久,这种药物就风靡了各大战场,也正是在这个时候,日军大量引进了这种药物。

“606用药”出台后,的确,在极短的时间内,为日军服务的慰安妇梅毒得到了有效控制,很多慰安妇基本消除了梅毒症状。

因此,之前广泛传播的性病在日军中逐渐得到遏制。

严格来说,这个“606药”当时确实有效。梅毒曾经被称为“第三次瘟疫”,一旦感染,基本上是不治之症,但是这种药物解决了这个问题。

但问题是这种药也不是没有缺点,而且副作用还挺大的。

有什么副作用?首先,毒品606其实是一种含有大量砷的化学物质,所以也有一个名字叫“砷凡纳滨”。

而这种东西“砒霜”本身就含有剧烈的毒性,在中国就是砒霜。

一种含有大量砷的化学药物,注射到患者体内,自然会对患者的身体造成极大的伤害。这一点早在保罗·埃利希发明“606药”并作用于人体时就被发现了。

其次,因为每个梅毒患者的严重程度不同,不代表一次就能完全治愈。许多患者需要反复向体内注射这种药物。

这样,大量含有毒素的药物注入人体后,在清理梅毒细菌的同时,患者会出现皮疹、肝功能损害、肢体病变,甚至神经异常等症状,更严重的会直接死亡。

也就是说,一个梅毒患者,注射了“606药”后,可能确实治愈了梅毒,但会导致其他大大小小的疾病。

尤其是需要多次治疗、反复注射这种药物的患者,几乎无一幸免。

因此,当发现“606药”会带来如此严重的副作用时,保罗·埃利希遭到了舆论的谴责,他差点为此坐牢。

后来虽然他和助手研究改进了“606药”,发明了新的阿散那,即“914药”,解决了溶解度问题,可以肌肉注射,药物的本质和副作用并没有减少。

而且有资料显示,这种药物有一定几率导致女性不孕。

总之,无论后来的“606”还是“914”,它的副作用在当时都得到了论证和证明,对人体的伤害是很大的。

但这些问题对日军来说都不是问题。

日本是最早接触“606药房”的国家之一,这要归功于保罗·埃利希的助手小次郎秦,他与保罗·埃利希合作,共同开发了这种药房。

1910年,药物研制成功的次年,秦小次郎回国在传染病研究所工作,自然带回了606药物的配方。

之后,随着606药物的广泛使用,日军高层惊讶地发现,梅毒开始逐渐减少传播,这让他们得到了最有价值的,不仅大量引进,还自己研发。

当然,日军很清楚这种药的副作用,但他们不在乎。只要能去除慰安妇身上的梅毒,让慰安妇继续为军人服务,其他都不是问题。

毕竟经过日军多年的掠夺,慰安妇的新资源越来越少,但日军巨大的生理需求需要得到满足。所以这种药可以治愈梅毒,防止梅毒传播,继续利用慰安妇。这是日本军方最希望的结果。

但结果是,那些慰安妇很惨。

如前所述,606药物有许多副作用。如果只是注射一次,副作用可能不会太明显,但作为慰安妇,她们无权要求日军只注射一次。

一旦得了梅毒,继续注射,直到好转。如果再感染,自然要再注射。

如此无节制、无休止地注入有毒化学物质,必然会让那些慰安妇遭受难以言说的痛苦。

像这样反复注射药物,再加上没有休息好,连铁做的人都扛不住。

另外,注射“606药”时,患者会有很大的痛苦,所以一般与麻药配合使用,可以减轻患者的痛苦。

然而,麻醉剂是战争中的珍贵物资。日军怎么会舍得用在慰安妇身上?

所以这些慰安妇每次接受注射治疗都是在承受巨大的痛苦,这还不算完。资料显示,只要注射后她们的病情稍有好转,慰安妇们就会继续遭受日本动物的疯狂折磨。

结果,几乎所有的慰安妇尸体都被彻底销毁了。有资料显示,很多都是后期长满脓液和下疳,可谓惨不忍睹。

这是日本当年犯下的众多罪行之一。在这些动物眼里,慰安妇只是他们用来发泄兽欲的工具。既然是工具,自然要物尽其用。因此,尽管他们知道“606药物”对人体有很大的副作用,但他们仍然反复给慰安妇注射这些药物,从而对她们的身体机能造成永久性损伤。更可恨的是,注射药物后,在慰安妇健康状况好转前,这些动物又开始发泄兽欲。这种反复的做法不仅对慰安妇造成了身体伤害,也践踏了她们的尊严。

铭记国耻,不忘国难。